2025 ISSLS 参加報告

大学 山田 賢太郎

アメリカ合衆国アトランタで5月12日から17日に開催されましたISSLS(The International Society for the Study of the Lumbar Spine) 2025に大学から参加してまいりました。ISSLSは腰椎および腰痛に関する研究と臨床知識の交換を目的とした国際的な学術団体で、1974年6月に最初の学術会議がカナダのモントリオールで開催されて以降、今回が第51回目となります。私自身は前任の大阪市立大学の大学院生だった2012年に初めて参加してから、今回で10回目の参加となりました。

ISSLSの特徴は医師のみならず、理学療法士や生体力学の研究員、統計学者など幅広い職種の方が参加されている事です。特に若いEngineerの先生が大御所の先生に向かって堂々と質問に立って熱い議論を繰り広げられるのが特徴的な学会であります。

今回、脊椎の世界でBMPをはじめとする研究のみならず、地域の医療システム構築まで行ってきた脊椎界の巨人、Emory大学のScott Boden先生がLocal Hostを務められる事もあり、盛大な会になることが予想されていました。しかし、今般の物価の上昇などの影響からか参加者は前回学会のミラノから参加者は半分程度に落ち込んでいたようです。その中でOral 90演題、Special Poster 48演題を含む全270演題の1/3が日本からの発表で、日本人の存在意義がどんどん高まってきていることを実感させられました。

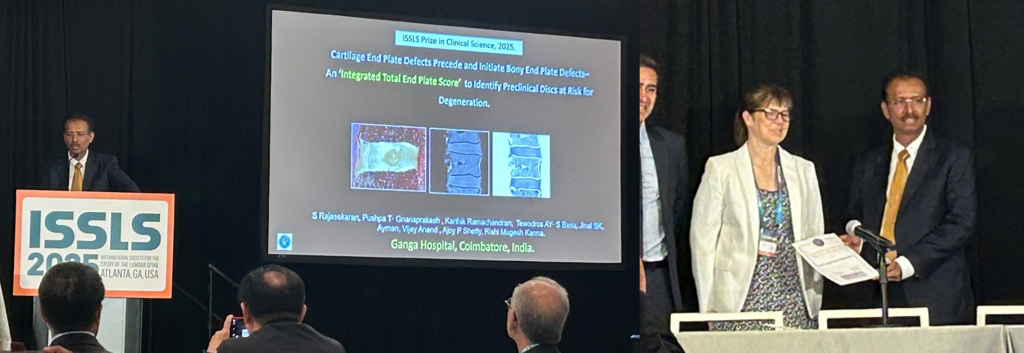

ISSLSではOral Presentationは一つの会場のみで進行するため、演題を聞き漏らす事がありません。基礎的な研究では内容を完全に理解する事はいつも難しいのですが、今回面白かったシンポジウムに「Advanced MRI imaging sequences to identify early disc degeneration suitable for regenerative therapy」がございました。椎間板変性は5段階のPfirrmann分類が用いられる事が多いですが、MRI所見と実際の腰痛は関連いない事も多く、病態にリンクする新しいシーケンスが探索されてきました。その中でインドのProf. Rajasekaranが発表されていた演題で、FLASHというシーケンスでCT like imageと重ねることで、軟骨終板の様子を評価する事ができ、椎間板変性・骨性終板変性・椎間板ヘルニアと関連するという発表が興味深かったです。Prof. Rajasekaran はこのMRIに関連する論文でISSLS Prizeを獲得されていました。2017年に猪瀬先生と共に日本脊椎脊髄病学会のtraveling fellowshipで訪問した私を覚えてくださっていて、「9度目のPrizeだよ」と誇らしげに語ってくださった事が印象的でした。1度でもPrizeを取るのが夢なのに、9回とは世界には本当にすごい先生がいるものです。

私は「DPCデータを用いた転移性脊椎腫瘍の術後短期成績における施設機能の影響」という演題でOral発表させていただきました。前述の通りISSLSではOral会場が一つしかなく、シンポジウムや講演も入るので、演題がOral Presentation採択される事だけでも非常に名誉な事です。改めて本邦の貴重なリアルワールドビッグデータを解析させていただいた環境と皆様のご協力に感謝申し上げます。発表時は名誉ある口演発表の舞台に、いつにもまして緊張しました。幸いスムーズにPresentationする事ができ、質疑応答は想定していた質問でしたのでトラブルなく発表を終えることができました。

近年の円安や物価の高騰で海外学会にはとても行きにくくなってきているとは思います。一昔前はISSLSには同門の加藤剛先生や、千葉大学・福島県立医大・大阪公立大学・和歌山医大がそれぞれ医局を上げて参加しておりましたが、今年は千葉大学が20人くらいの大人数で来られていた以外は、どこも参加人数が減っているようでした。東京科学大学関連でも私一人の参加でした。しかし大阪公立大の先生をはじめ全国の先生方と夕食や空き時間をご一緒していただき、いろいろな情報交換ができ、親睦を深めれたのは海外学会ならではの貴重な時間でした。ぜひ同門の脊椎班の先生には口演・ISSLS Prizeを目指して、研究活動にも注力していただければと思います。私自身もProf. Rajasekaranの姿勢を見習い、研究活動を継続していきたいと改めて身が引き締まりました。

最後になりましたが、GWや春の他の学会もある中で、1週間の間の海外学会参加を快く許可いただきました東京科学大学医局の先生方に感謝申し上げます。